公開日:2017年12月11日/更新日:2021年12月3日

監修:遠藤まなみ(代表カウンセラー)

心理カウンセリングってどういうもの?

仕事や学校、もしくは組織や団体生活、プライベートなどで、心の中に何かしらの悩みや問題抱えていて、

- 誰にも相談することができない(したくない)。

- 誰かに相談したがまったく解決しなかった。

- 問題が解決せずに心身ともに困っている。

- 今の現状をどうしていいか分からず苦しんでいる。

- 信用できる誰かに悩みや問題を相談してみたい。

このような時は、カウンセリングを活用してみるのも選択肢の一つです。

もちろん今までカウンセリングを受けた経験がない人にとっては、

- どんな人がカウンセリングを受ける対象なのか?

- カウンセリングを受けようと思ったらどうすれば良いのか?

- カウンセラーにはどんな風に悩みや問題を相談すれば良いのか?

- どんなカウンセリング方法があるのか?

- カウンセリングを受ける際に注意するポイントは?

このような疑問が頭に思い浮かぶのはごく自然なことです。

ここでは、カウンセリングの目的や基本をはじめ、主にカウンセリングを受ける際の初めから終わりまでの全体的な流れを詳しく紹介していきます。

カウンセリングとは?

まず「カウンセリング」とはどのようなものなのでしょうか?

カウンセリングとは、心理カウンセラーとしての専門知識やスキルを持ったカウンセラーとの対話により、相談者であるクライアントが抱える悩みや問題、困りごとの解決に向け、様々な手法を用いて導いていくプロセス全体です。

分かりやすく言えば、カウンセリングは「相談」や「助言」という意味で、心を扱う専門家であるカウンセラーがクライアントの心の悩みを聞き、問題を解決するための指導や助言を行うということになります。

基本的な考え方として、カウンセラーはクライアントの話を遮ったり、否定したりすることなく、話を聞きながら共感し受け止め、クライアントの立場の視点からどのような解決方法がベストなのかをクライアントと共に探りながら慎重に導き出していきます。

悩みや問題を解決する糸口を見つけ出し、クライアントにとって新しい未来を創り出していくことがカウンセリングの大きな役割であり、今後起こるべき問題に対しての防止、対処、解決ができるよう、ひとりの人間としての精神的自立を目指したメンタルケアという役割も持ち合わせています。

セラピーとの違い

クライアントにカウンセリングをするのがカウンセラー、それに対しクライアントにセラピーをするのがセラピストです。

心理的なケアを行うという意味では共通している部分が多いと言われていますが、カウンセリングとセラピーの大きな違いは、

・主体はあくまでもクライアント本人。

・クライアントの悩みや問題に対して、あくまで「相談者が自分で解決策を見つけ出す」というスタイル。

<セラピー>

・主体はより早く目的を達成すること。

・クライアントの悩みや問題に対して、より確実に「目的を達成するための具体的な解決策を提示する」というスタイル。

という部分になります。

セラピーは、より早く確実に目的を達成することが最優先になるので、セラピストから具体的な解決方法をアドバイスされます。

クライアントの体質的にもよりますが、具体的な解決方法をアドバイスされた方が相性がいいというケースもあります。

しかし、自分が本来持っている悩みや問題に対しての治癒力を引き出すという後は望めません。

それに対しカウンセリングは、主体がクライアント本人であり、心理カウンセラーは具体的な解決方法やアドバイスを積極的に伝えることはありません。

クライアント自身が悩みや問題を解決するためのお手伝い(知識や手法を用いて)をしていきながら、本来自分が持っている精神的な治癒力を引き出し、今後の問題に関しても解決できるよう根本的な問題解決を進めていくのがカウンセリングになります。

カウンセリングの目的

クライアントが心理カウンセリング受ける目的は、本人が抱えている悩みや問題によって異なりますが、心理カウンセラーをのカウンセリングを繰り返し続けていくことによって、

- 自分の本来の性格やものの考え方、捉え方を客観的に知る。

- 自分の悩みや問題に対する根本的な原因を明確にする。

- カウンセラーに相談することで不安やストレス、苦しみを和らげる。

- 抱えている悩みや問題を解決ための方法を探り出す。

- 心の苦しみの原因となっている悩みや問題を解決する。

- ひとりの人間としての精神的自立(自己成長)ができるようになる。

- 今後どのような問題が起きても自分自身で解決する力を養う。

- カウンセリングを通じて気づきを得ることで、以前の自分と変わったことを実感する。

- 自己肯定感を高め、物事に動じない強いメンタルを身に付ける。

- 心の中の不安や恐れ、心配事がなくなりポジティブな思考を身に付ける。

といったような精神面での幅広い部分での目的を達成することが可能です。

もちろん心理カウンセラーがクライアントに対し、どの程度の助言や具体的指導を行うかは、本人が抱える症状や心理療法の種類によって異なります。

クライアント自身が心理カウンセラーに自分の悩みや問題を打ち明け、話していく中で、今までに気が付かなかった新たな発見や気付き、そして精神的な心の開放、自己成長といた自発的な変化が心理カウンセリングの本来の目的です。

カウンセリングの基本

心理カウンセリングの基本は何と言っても「対話」です。

同じような言葉で会話がありますが、対話と会話ではどのような違いがあるのでしょうか?

会話(かいわ)

複数の人が互いに話すこと。また、その話。「会話を交わす」「親しそうに会話する」「英会話」引用元: Weblio辞書「会話(かいわ)とは」

対話(たいわ)

向かい合って話し合うこと。また、その話。「市長が住民と対話する」引用元: Weblio辞書「対話(たいわ)とは」

会話も対話も似たような言葉ではありますが、その言葉の意味は少し違っています。

まず会話は、2人もしくは少人数でお互い有効的(親交的)に話を進めることで、例として挙げれば日常の中でのやり取りや雑談、たわいもない話も含まれます。

それに対して対話は会話の中のひとつで、2人がお互いに向かい合って話をしていきながら、信頼性や関係性を築くためのコミュニケーションという意味合いが強くなっています。

つまり対話とは、ただ相手と向かい合って話をするだけでなく、

- お互いが向き合い、しっかりと話し合う。

- 相手の見ているものや感じているものを理解する。

- 共感することで相手自分の心と心を繋げる。

- 言葉を通して互いに理解を深め信頼性や関係性を築く。

- 対話を通じて互いに問題の意味を共有する

という深い意味があり、これらがクライアントに対して心理カウンセリングを行う基本中の基本になります。

- クライアントの話を聞くこと。

- クライアントに共感すること。

- 誠実で真面目であること。

- 無条件の前向きな配慮ができること。

- 具体性をもってクライアントに接すること。

- クライアントの考えを明確にする。

- 心理カウンセラーは自己開示しないこと。

- 理解のための新しいフレームワークを提供すること。

- 変化する状況や情報をすぐにクライアントを共有する。

が挙げられます。

心理カウンセラーの基本は、悩みや問題を抱えているクライアントを対話し、問題解決と精神的自立のお手伝いを積極的に実施していくというものです。

カウンセリングの流れ

心理カウンセリングを実際に受けてみようと思った時、どのような流れで進んでいくのかが分からず不安になってしまうケースは少なくありません。

せっかく心理カウンセラーに悩みや問題を相談しようと決意したのに、カウンセリングの流れが分からずやめてしまったり、誰にも相談できず諦めてしまうのは、クライアントにとって何も変わることができない結果となってしまいます。

ここでは、実際に心理カウンセリングを受けようと思った時の問い合わせ方や、自分に合ったカウンセリング方法の選び方、相談する時の注意点、など心理カウンセラーへの問い合わせから、悩み相談、問題解決までの流れを詳しく紹介していきます。

どんな人がカウンセリングを受けるの?

どんな人でも、毎日の生活の中で悩みや問題というものは次々と出てきます。

そんな時に「心理カウンセリングを受けてみようかな?」と思う人は少なくありません。

しかし、

- カウンセラーに相談するのが恥ずかしい。

- これくらいの問題は相談するほどのことではない。

- 心理カウンセリングは病気の人が受けるものだ。

- うつ病予備軍のイメージがあるから敬遠している。

- 心の悩みや苦しみを自分で何とか解決したい。

- カウンセリングにお金をかける意味が理解できない。

- カウンセリングを受けても悩みや苦しみが解決できない。

- 他人に知られたら周りに言いふらされるかも知れない。

- メンタルが弱いと思われるイメージがあるから嫌だ。

- 心理カウンセラー自体が信用できない。

こういった間違ったイメージや考え方を持ってしまうことで、自分にとって大切な心のケアをせずに抱えている悩みや問題が大きくなってしまうケースもあります。

ではどんな時に心理カウンセリングを受ければ良いのでしょうか?

それは、

- 最近ちょっと疲れてるかな?

- 最近笑うことが少なくなったかも?

- ストレスで怒鳴ったりキレることがある。

- 彼氏(彼女)と上手くいかずストレスが溜まっている。

- 彼氏(彼女)との失恋で食事も喉を通らず落ち込んでいる。

- 会社の上司や同僚とのやり取りでイライラした。

- 日曜日の午後になると気分が悪くなる。

- 学校が楽しくない、仕事が楽しくない。

- 入試試験や入社試験などを控えていて緊張している。

- 大した悩みでもないけど誰かに相談したい。

こういった普段ありがちなちょっとした悩みやストレスにも心理カウンセリングはおすすめです。

もちろんこういった悩みや問題を学校の友人や会社の同僚、先輩に相談するケースは良くありますが、たいていは相手の勝手な価値観や考え方を押し付けられたり、納得できないのに強引に説得されたり、いつの間にか相手の話(相手が話したいテーマ内容)にすり替わっているということが起こりがちです。

そういった意味では、どんな小さな悩みや問題でも心理カウンセラーに相談することで、悩みや問題が大きくなる前に解決することが可能になります。

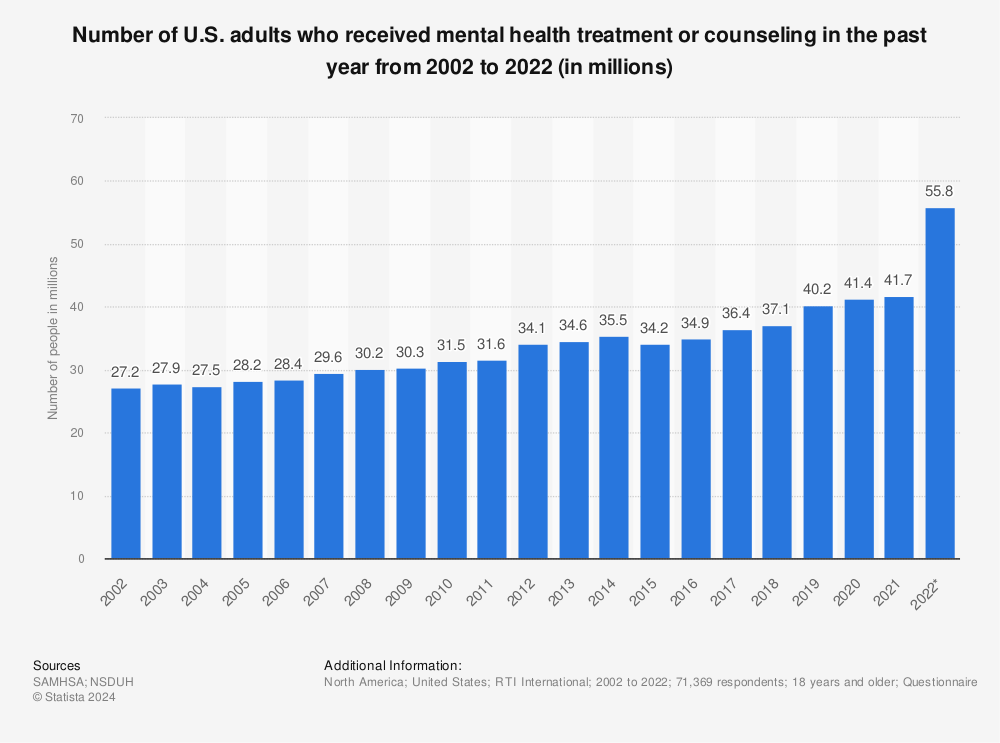

ちなみに心理カウンセリングの本場アメリカでは、カウンセラーに相談する敷居が低く「心の調子を整えるために」と気軽に受ける人が多いと言われています(下図参照)。

下記に挙げた3つは、日本人であれば誰でも経験している体のケアの一種です。

- ヘアサロンで髪の毛をケアしてもらう。

- ネイルサロンで爪を綺麗にしてもらう。

- マッサージを受けてコリや疲労感を緩和してもらう。

心理カウンセリングを受けるということに対しあまり重苦しく捉えずに、上記に挙げたような3つの例と同じような気軽な気持ちで心のケアを受けてみることをおすすめします。

カウンセリングを受けようと思ったら

心理カウンセリングを受けようと思ったら、まず初めにどうすれば良いのでしょうか?

特に心理カウンセラーに初めて相談するクライアントにとっては、どうすれば良いのか分からないケースは非常に多いと言えます。

また、「とても興味があるけど、自分は本当に心理カウンセリングを受けて良いのだろうか?」と疑問に思ってしまうケースも多いようです。

でもそんな時は、「どうすれば良いのか分からない」「受けて良いのだろうか?」と考えずに、まずは「受けてみようと思っているカウンセリングルーム」に問い合わせしてみましょう。

人の抱える悩みや問題は人それぞれであり、悩みや問題に大小や優先などは存在しません。

どんな小さな悩みや問題だったとしても、クライアント自身が辛い、苦しいと感じていたら、それはすぐに心理カウンセラーに相談して解決すべき「心の問題」なのです。

カウンセリングルームやカウンセリング機関への問い合わせは、直接伺うのではなく電話やメールなどがおすすめです。

問い合わせをする時は、

- 自分の名前と年齢、性別、どの辺に住んでいるか。

- 家庭環境や家族構成(一人暮らし、家族同居など)。

- 抱えている悩みや問題、今の状況や気持ち。

- どのように解決したいか、いつまでに解決したいか。

- どのようなカウンセリングスタイル(対面、電話、メールなど)で受けたいか。

これらの情報を事前にメモ用紙などに書いてまとめておくとスムーズに話ができると思われます。

また心理カウンセラーへの質問事項として、

- どんなカウンセリング手法を使うのか?

- カウンセリングルームの場所は通いやすいか?

- カウンセリングの時間はどれくらい必要か?

- 料金体系や支払い方法(現金、カード払いなど)。

- カウンセラーやスタッフの人数。

これらも内容を事前にメモ用紙などに書いてまとめておくことをおすすめします。

その他にも気になっている質問事項などがあれば、すべて書き出してどんどん質問してみましょう。

カウンセリングを受けようと思ったら、まずは自分の情報や質問事項を準備したうえで、できる限り早いタイミングで問い合わせしてみることをおすすめします。

まずはカウンセラーに相談してみよう

心理カウンセリングを受ける事前準備(問い合わせのための情報メモ、心理カウンセラーへの質問など)ができたら、なるべく時間を明けずにできる限り早いタイミングでカウンセリングルームに連絡してみましょう。

連絡する際は、ホームページなどで電話番号やメールアドレス、LINE ID(SNS)などの問い合わせ情報と合わせて、受付時間やお休み日なども確認しておきましょう。

カウンセリングルームへの連絡方法は電話、メール、LINE(SNS)などが可能です。

もちろん直接伺う方法もありますが、カウンセリングルームの受付時間やお休み日、また心理カウンセラーのスケジュールや予約状況もあるので先に挙げた電話、メール、LINE(SNS)などで連絡することをおすすめします。

自分の抱えている悩みや問題を誰かに初めて相談する時は、どのような人でもどのような状況でも緊張感が出てしまうのはごく自然なことです。

心理カウンセラーに相談する際は、事前に準備した情報のメモ用紙を上手に活用して、内容を伝え忘れたり漏れたりすることのないようにしましょう。

もちろん伝え忘れてしまった内容があったとしても、次の機会にしっかりと伝えれば問題はありません。

まずは自分の抱えている悩みや問題を隠すことなくすべて心理カウンセラーに伝えましょう。

それがカウンセリングの第一歩となります。

自分に合ったカウンセリングスタイルを選ぼう

心理カウンセリングを受ける事前準備(問い合わせのための情報メモ、心理カウンセラーへの質問など)も終わり、カウンセリングルームに問い合わせして、自分の抱えている悩みや問題を連絡し、心理カウンセラーにカウンセリングを受ける旨を伝えればいよいよカウンセリングがスタートします。

心理カウンセリングを受ける際は、どのようなカウンセリングスタイルが良いのかを選ぶ必要があります。

主なカウンセリングスタイルは、

- 対面カウンセリング

- 電話カウンセリング

- メールカウンセリング

- 心理テスト+カウンセリング

- 恋愛カウンセリング(恋愛相談)

- メンタルトレーニング

- コミュニケーショントレーニング

- コミュニケーションセミナー(参加型)

の8つになります。

カウンセリングルームを予約して直接対面カウンセリングをするのはもちろん、時間的な都合や遠方にお住まいの場合は電話やメールでのカウンセリングを選ぶなど、クライアントの予定や状況に合わせたカウンセリングスタイルを選ぶことが可能です。

予定の変更や状況が変わった時など、どのようなこともすべて心理カウンセラーに相談してみましょう。

その時々によって適切な判断をしてくれるでしょう。

心理カウンセリングの方法

心理カウンセラーがクライアントに対して用いる心理療法には様々な手法があります。

クライアントが抱えている悩みや問題、またそれらのニーズに応じて一番ベストな心理カウンセリング手法を組み合わせてメンタルケアを進めていきます。

心理カウンセリングで一般的に使われる方法には、

- 認知行動療法

- イメージ療法

- 来談者中心療法

- 自我状態療法

- ホログラフィートーク

- 解決志向アプローチ

- EMDR

- 箱庭療法

- 芸術療法

- 思考場療法

などがあります。

心理カウンセリングの方法としての基本的な部分では、精神分析と精神力動療法が中心となります。

まず精神分析は主に心理テスト(交流分析、TA)を行い、自分と他人との交流パターン(人間関係)を導き出します。

クライアントの交流パターン(人間関係)の元となる「心(自我状態)」は、

- 親(P)

親や養育者と同様の思考、考え、行動をする部分で、自分だけでなく他人に対しても厳しくしたり、優しく支え受容する。 - 大人(A)

今の現実にそのまま対応し、ものごとに対してきちんと計画を立てたり冷静に判断したりする。 - 子ども(C)

子どもの頃と同じような感じ方、思考、行動する部分で、自分の思うがままに振る舞ったり、親の顔色を伺い素直になったり反抗的になったりする。

の三層構造から成り立っていると言われ、さらにその「心(自我状態)」には、

- 支配的な親(CP)

- 養育的な親(NP)

- 大人(A)

- 自由な子ども(FC)

- 順応した子ども(AC)

の5つの機能があり、1日の中でも関わる相手や状況に応じて自我状態は変化します。

心理テスト(交流分析、TA)はクライアント自身の自律性の確立と、他人との人間関係作りのための精神分析ツールとして幅広く役立てられています。

また精神力動療法は、クライアントの無意識(内的)なイメージや動機を発見することによって、悩みや問題の元となっている行動、感情、思考(ものごとの考え方、捉え方)を変えていくことに焦点を当てていきます。

カウンセラーと共に深い心理的な部分を探求していくことにより、自分自身について学び、理解し、悩みや問題の解決に向け進めていく心理療法です。

心理カウンセラーに相談する時に注意すること

心理カウンセラーに相談する時には、自分の抱えている悩みや問題を包み隠さずすべて話しましょう。

心理カウンセラーは心を扱うプロですが、クライアントの話をすべて聞かないと悩みや問題に対しての解決の糸口を導き出すことが困難になる可能性があるからです。

具体的には、心理カウンセリングを受ける前準備として紹介した、

- 自分の名前と年齢、性別、どの辺に住んでいるか。

- 家庭環境や家族構成(一人暮らし、家族同居など)。

- 抱えている悩みや問題、今の状況や気持ち。

- どのように解決したいか、いつまでに解決したいか。

を中心に話していきましょう。

それらの情報を元に、

- ものごとに対する考え方や捉え方の分析。

- なぜ悩みや問題が発生してしまうのかの根本的な原因を分析。

- どのような形で解決するかの着地点を決める。

- 悩みや問題を解決するために取り組むテーマを設定する。

- 設定した目標に向かいカウンセリングを進めていく。

- 一人の人間としての精神的自立を目指したメンタルを身につける。

といったようなプロセスでメンタルケアを慎重に進めていきます。

心理カウンセリングを効果的に行うには、何と言っても心理カウンセラーとクライアントの関係性が大切になってきます。

- クライアントは心理カウンセラーを信頼し、包み隠すことなく何でも相談する。

- 心理カウンセラーは誠心誠意で向き合い、公私混同の禁止、守秘義務を遵守する。

この関係が適切な心理カウンセリングを行う上で最も注意するべきポイントとなります。

まとめ

悩みや問題を抱えてしまう原因のほとんどは「認知の歪み」によるものです。

もちろんクライアント本人にとっては辛く苦しい、悪循環な人生に陥っているケースが多く、今のこの状況から何とか抜け出したいと考えるのは当然の流れだと考えられます。

心理カウンセラーとの信頼関係を築き、クライアントにとって最良の心理カウンセリングを行い、抱えている悩みや問題から開放されることが実現させるべきベストの結果と言えるでしょう。

今回は、

- 心理カウンセリングがどういうものなのか?

- その目的や基本、セラピーとの違い。

- 心理カウンセリングを受ける対象となる人は?

- どんな方法で問い合わせ、相談をするのか?

- 心理カウンセリングを受けるまでの流れ。

- 心理カウンセラーに相談する時の注意点。

などを中心にご紹介しました。

もし1度読んでみて良く分からなかったとしても、がっかりする必要はまったくありません。

そんな時はゆっくりと2度、3度と読み返してみてください。

今回ご紹介した内容を少しずつ理解し、今後あなたがクライアントとして心理カウンセリングを受けようと思った時の参考にして頂けると幸いです。